:: हरीश त्रिवेदी

अंग्रेज़ी से अनुवाद – विनीता सिन्हा

सआदत हसन मंटो के नाम से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि अपनी मृत्यु के ठीक पाँच महीने पूर्व, १८ अगस्त १९५४ को मंटो ने लिख डाला था अपना समाधिलेख । उर्दू में लिखे शब्द कुछ ऐसे थे –

“यहाँ सोया है सआदत हसन मंटो। उसके साथ ही दफन यहीं कथाकहन के सारे राज़ और हुनर। मनों मिट्टी तले सोया सोचता है मंटो कि कहीं वह ईश्वर से भी बड़ा कहानीकार तो नहीं।”

यह वाग्विलास वक्तृत्वकला का नमूना है पर इसे अभिधा के रूप में नहीं, मक्ता की तरह पढ़ना चाहिए। मक्ता यानी शेर की दूसरी पंक्ति जिसे सात आसमानों के ऊपर उड़ाकर अर्थविस्तार दिया जाने की रवायत है। यह पंक्ति मंटो के जीवन के मक्ता के रूप में ही पढ़ी जानी चाहिये.

I. मंटो का अनोखापन-

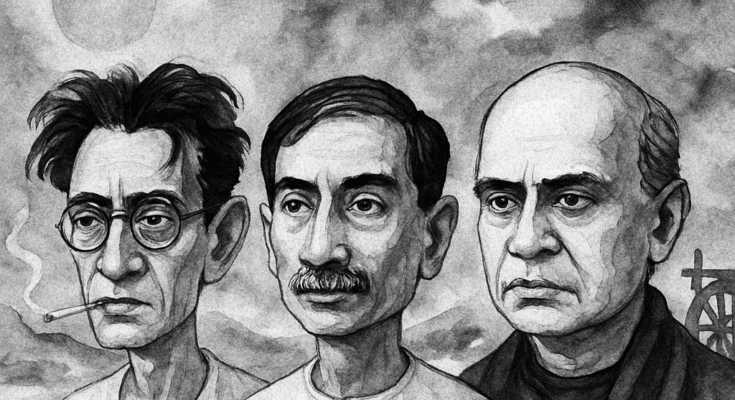

मंटो की जन्म शताब्दी के मौके पर उनका स्वरचित समाधिलेख ही प्रस्थान बिंदु बन उनके मूल्यांकन की दो दिशाएं तय करता है : पहले तो उकसाता है यह जानने के लिए कि मंटो के विषय में आखिर सबसे मूल्यवान और विशिष्ट बात क्या है और दूसरे कि तुलनात्मक दृष्टि से किन लेखकों से श्रेष्ठ मंटो हैं या किसे संभवतः मंटो से श्रेष्ठ माना जा सकता है | देखने की बात यह भी है कि इन सब के कथा समग्र में समानता या विषमता क्या है। मंटो ने तो स्वयं ही ईश्वर (यों कहें कि खुदा) का आह्वान कर डाला अपनी तुलना का चरम स्थापित करने की खातिर, पर हमें तुलना खुदा के बंदों तक ही सीमित रखनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर उर्दू और हिंदी के उन समकालीन लेखकों तक जो मंटो के समकालीन हैं |

ऐसा करने से पहले मुनासिब होगा कि हम मंटो के कहानीकार रूप की खासियत तय करें । सर्वोपरि है उनका काल्पनिक संसार जिसे वे कहानी के शुरू में ही रच डालते हैं। वे जाल बुनते है, जादू फेरते हैं ताकि हम पहले अनुच्छेद से ही जान सकें कि जिसे वे दिखाने बैठे हैं, वह दुनिया पूरी तरह से उनकी है।इसके लिए आख्यान का जो तेवर वे अपनाते हैं, वह एक साथ ही मजाकिया ढंग से बाँकी और अजब ढंग से सीधी- सादी और यथातथ्य है।ऐसा वे भौतिक पर्यवेक्षण की अतींद्रिय सांद्रता और गहन वर्णन द्वारा ही साध पाते हैं।एक लेखक के रूप में उनकी विशेषता उस पर्यावरण के सहज दीखते सृजन में कीलित मानी जा सकती है जो वे मांसल विवरणों और प्रतिनिधित्व द्वारा ऐसे आँकते हैं कि वह यथार्थ के पार दमकता सत्य दिखाई देने लगता है।

सवेदनशील लेखन की झलक प्राथमिक रूप से मंटो के उस तीक्ष्ण बखान में है जहाँ वेश्या “सौगंधी” एक अँधेरे, धुंधली रौशनी वाले कमरे में सोई है जो उसका घर है और काम-काज की जगह भी। पर इस दृश्यमान के अलावा वे रह- रहकर ऐसे बिंब भी उजागर करते हैं जो स्वाद और गंध के भभके छोड़ें | स्पर्श की अनुभूति को बेहतरीन ढंग से उभरता है ‘ठंडा गोश्त’ (शाब्दिक अनुवाद में “कोल्ड मीट”; “कोल्डर दैन आईस” एक अंग्रेजी अनुवाद में), जिसमें एक मर्द एक ऐसी औरत के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है जो पहले ही मर चुकी है।3 एक और कहानी जिसका निष्कर्ष इतना भयानक नहीं, उसका शीर्षक है “स्वराज के लिए” (शाब्दिक अनुवाद में, “फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम”; “द प्राइस ऑफ फ्रीडम” ) जहाँ एक शादीशुदा जोड़े ने कसम खाई थी कि स्वराज पाने तक वे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताएंगे। इस बीच एक-दूसरे का हाथ थामना या स्पर्श-मात्र भी ठंडे फिसलन वाले रबड़ का एहसास दिलाता है। इस कहानी का शेष वृत्तांत आगे है। इस संदर्भ में मंटो की क्लासिक कहानी है “ बू” जहाँ सब तरह की ऐंद्रिकतायें एक साथ उजागर होती हैं। नायक मछवारिन के लंबे साहचर्य के बाद जब ख़ुशबू से लहालोट प्रेमिका के साथ सेज पर सोता है, उसे लगता है कि उस आदिम बू के बिना उसकी यौन संवेदनाएँ जाग ही नहीं पाएँगी।

इन सभी कहानियों में एक बात लगातार कायम है, कि औरत का नग्न शरीर एक संभावित कामुक अवस्था में आकर्षण के बजाए जुगुप्सा पैदा करने वाला बन जाता है; और शायद उस स्थिति में मंटो के लिए शरीर मांस का लोथड़ा-भर ही है जिसे रबड़ का नाम दिया गया है। अपने छोटे से जीवनकाल में ये अश्लील लेखन के आरोप में आधे दर्जन बार कोर्ट में पेश किये गए और हर बार बरी भी। यह इसलिए कि उनके अभियोजकों ने संभावित अश्लीलता को वास्तविक रूप से अश्लील ही माना और वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते क्योंकि मंटो के लिए औरत का नंगा शरीर उत्तेजित नहीं करता वरन जुगुप्सा जगाता है | प्रायः हर जगह स्त्री का उघड़ा शरीर मंटो में वासना जगाने के बदले वितृष्णा जगाता है- ख़ासा विकर्षण जो किसी दैहिक संवाद और अंतःक्रिया के लायक़ ही न छोड़े।

इस मामले में मंटो एक अद्वितीय लेखक हैं जिनके यहाँ मांसल बखान का प्रयोजन कामना प्रज्ज्वलित करना नहीं, उसे ध्वस्त करना है।ऐन्द्रिक संवेदनाओं के सफल सहगुम्फन का भी असर वही होता है- कामनाएँ मुकुलित होने के बजाए कुम्भला ही जाती हैं और जहाँ कहानी- दर- कहानी वे ग़रीब वेश्याओं की दुर्दशा का चित्रण करते चलते हैं,वहाँ तो किंचित् अवमूल्यन भी घटित होता है। ऐसा नहीं है कि वे पाठकों की दया- ममता जगाने को आतुर दीखें, अधिकतर स्थानों पर तो वे तटस्थ और विरक्त ही नज़र आते हैं।जैसा कि उनके “ प्रगतिशील” मित्रों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि दृश्य- परिवर्तन और युटोपियन सुधार तक की कोई वांछा मंटो में दिखाई नहीं देती।वे तो यथातथ्य वर्णन कर देते हैं कि उनके कलात्मक हस्तक्षेप से हमें वह दिखाई पड़ जाए जिसे हम अन्यथा अनदेखा किए रहते हैं | प्रसिद्ध आलोचक जे.सी. नारंग ने कहा है- “मंटो की रचनाओं में भावनात्मक वितान से गुजरती है ममता और करुणा”, विशेष तौर पर “बाबू गोपीनाथ” और जानकी” जैसी कहानियो में। परन्तु यदि यह सही है तो यहाँ स्नेह और ममता मूक अंतः सलिला-भाव से ही बहती कही जाएगी |

उपर्युक्त स्थापनायें मंटो रचित कथाओं की पाठकीय अंतर्वस्तु के सम्बन्ध में है। जहाँ तक कथासार और कथा संरचना का सन्दर्भ है, मंटो कुछ विरोधाभास ही प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसे कलाकार के लिए जिसकी पैनी निगाह छोटे से छोटे दैनंदिन व्यापारों के महत्वपूर्ण विवरणों पर पड़ती है, यह आश्चर्यजनक है कि वह सामान्य और सर्वसमावेशी लेखकों के प्रभाव से जूझ रहे हैं जो कि कमतर लेखकों का लक्षण माना जाता है। जहाँ तक कथावस्तु-सम्बन्धी रणनीतियों और चित्रांकण पद्दतियों का सवाल है, वे थोड़े लापरवाह और कमज़ोर प्रतीत होते हैं | कुछ कहानियाँ तो रेखाचित्र-मात्र हैं और कई बार “अधूरी और सत्वविहीन” नज़र आती हैं, पर ज़्याद|तर ऐसी हैं जिनकी कथावस्तु इतनी प्रभावी है कि उनके पात्र मनोवैज्ञानिक गहराइयों से वंचित हैं। कथावस्तु की मांग के आगे वे घुटने टेकते नज़र आते हैं | इसके अलावा ऐसी कहानियाँ भी हैं जो ज़रुरत से ज़्यादा घटनाओं से फटी पड़ती हुई-सी दिखती हैं और पहले से सोची-समझी भी | उनके चरम अविश्वसनीय ढंग से संयोगपरक दीखते हैं और पाठक अपने को ठगा हुआ-सा महसूस करता है। बहुत सारी कहानियों का अंत वे इतनी नाटकीय उलट-पलट के साथ कर देते हैं कि पाठकों की उम्मीद ध्वस्त हो जाती है और ऐसा झटका लगता है कि कहानी का गला घोंटा हुआ सा जान पड़ता है।

स्पष्ट उदाहरण के तौर पर कहानी – “एक ज़ाहिदा एक फाहिदा” का नाम आता है जहां बहुत मोटे ढंग से ऐसा अंत प्रायोजित किया गया है। यहाँ एक इज़्ज़तदार बुर्कापरस्त जवान औरत तवायफ़ निकल आती है जो कहानीकार की मौज-मात्र का प्रमाण है, और कोई कारण नहीं। यह मंटो की उन कहानियों में से है जिसमें सिर्फ कथावस्तु ही है और मनोविज्ञान की कोई जगह नहीं। इससे भी बेहतर उदाहरण है “काली शलवार'” जिसके आरम्भ और अंत में कोई नाता ही नहीं है सिवा इसके कि एक मर्द तवायफों को एक-दूसरे से चुराये हुए पैसे की ईदी देता है। मंटो इतने जानकार लेखक तो थे ही जानें कि कहानी जैसी चुस्त विधा का अंत कैसे करना चाहिए – ज़ोर के धमाके के साथ या आहिस्ता और दबी आवाज़ में। धमाकों वाली परंपरा का निर्वाह करते थे मोपासां और ओ हेनरी जैसे लोकप्रिय लेखक तथा दबी आवाज़ वाले अंत चेखोव और उनके अन्य आधुनिकतावादी अनुयायी जैसे कैथरीन मैन्सफील्ड तथा वर्जीनिया वूल्फ | हालाँकि अपने आरम्भिक दौर में मंटो ने चेखोव की एक कहानी का अनुवाद किया था पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने ओ हेनरी वाली परंपरा में ज्यादा रुचि दिखाई थी। हो सकता है कि उनपर ग़ज़ल की संरचना प्रभाव डाल गई हो । ग़ज़ल की हर दूसरी पंक्ति में तुक का प्रावधान होता है, जैसे इनके यहाँ घटनाओं की लयकारी का और ग़ज़ल की तरह का ज़बर्दस्त नाटकीय अंत इनकी कहानियों का होता है, ऐसे कि कोई धक से रह जाए

परन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि मंटो अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक अत्यंत नाटकीय अंत का बहुत सफल प्रयोग विधान करते दीखते हैं | ‘द डॉग ऑफ़ टेटवाल’ और ‘टोबा टेक सिंह’ इस विधा के उल्लेखनीय उदाहरण हैं| इन सफल कहानियों में अंत तार्किक ढंग से होता है। और जब मृत्यु घटित होती है तो वह अवश्यंभावी भी दीखती है | यहाँ मंटो का काम इस सफाई में चल सकता था कि उनका प्रतिस्पर्धी ईश्वर भी तो ऐसे असामान्य और विकट अंतों का प्रयोजक बहुधा हो जाता है।

II. मंटो की तुलना करते हुए-

मंटो की तुलना उनके अन्य समकालीन लेखकों से करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रुरत नहीं है कि इनमें बड़ा कौन है बल्कि इस चीज़ कि ज़रुरत है कि एक का अध्ययन आप दूसरे के आलोक में कर सकें और उनके आपसी सम्बन्ध सार्थक ढंग से टटोल भी सकें। तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के प्रकाश से दोनों लेखकों को आलोकित करना है, उन्हें अच्छा-बुरा घोषित करना नहीं । यह भी प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य यहाँ, होना चाहिए कि कितना भी मौलिक और अनूठा कोई लेखक हो उसकी कोई अलग-थलग परंपरा नहीं होती, वह भी किसी साझा परंपरा में खड़ा होता है।

जब मंटो कहानी लिख रहे थे, उर्दू में उस समय का एक बड़ा नाम जो क्षितिज पर तैर रहा था, वह प्रेमचंद का ही था। प्रेमचंद 32 साल के थे जब मंटो का जन्म हुआ था और उनके पहले से ही 4 उपन्यास और 50 कहानियां छप चुके थे। जल्दी ही वे हिंदी और उर्दू दोनों के महत्तम लेखक घोषित हो जाते लेकिन फिर मंटो का जन्म हुआ। सन 1936 में मंटो भी बड़े हो चुके थे और उनका पहला कहानी संग्रह “आतिस पारे” उसी साल प्रकाशित हुआ था । मंटो के मन में प्रेमचंद के लिए कोई खास प्रशंसा का भाग/ भाव अंकित नहीं दीखता। उन्होंने उनकी कथा परंपरा और शैली में आगे कुछ लिखा भी नहीं। यह मानने के बाद यह स्पष्ट है कि दोनों लेखकों में सिर्फ पीढ़ियों का ही अंतर नहीं था जिसमें कि लक्षण बदल जाते हैं, खासकर उर्दू में जो एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रोग्रेसिव राइटर यूनियन भी बन चुका था। जब प्रेमचंद को प्रगतिशील लेखक संघ में एक बड़े लेखक की तरह बुलाया गया और उन्होंने वहां जाकर एक बहुत अच्छा भाषण भी किया, एक ऐसा भाषण जिसकी चर्चा बहुत की जाती है मगर जो पढ़ा नहीं जाता। मंटो को तो प्रगतिशील विचारधारा संघ ने अपनी उत्ताल तरंगों पर सवार ही रखा, कभी ऊपर उठाके, कभी नीचे गिरा के। वे जीवन-भर इस विचारधारा के समर्थन में जुटे रहे। इस विचारधारा ने पहले तो इसे एक पुरोधा के रूप में स्वीकारा लेकिन बाद में उन्हें पाखंडी कह कर अपने वृत्त से ही बाहर कर दिया। और ‘बू’ जैसी कुछ कहानियां जो पहले वह अपने समर्थन में उद्धृत कतरे थे, अब उसके खिलाफ फ़तवे पढ़ने लगी।

इस तरह से प्रेमचंद और मंटो के बारे में सोचना दो अलग-अलग युगों के बारे में सोचना है जो कालक्रम के हिसाब से एक-दूसरे के प्रतिवेशी थे और प्रायः सन्नद्ध भी, पर राजनीतिक और सौंदर्य-शास्त्रीय मापदंडों पर सर्वधा अलग। प्रेमचंद ने उर्दू कथा को मध्य एशियाई वृत्त और पतनशील कथानकों से उबार कर गरीबों और जमीनी यथार्थ तक ले आने का काम किया जबकि मंटो उर्दू के शहराती मिज़ाज और तेवर के अनुकूल चले (उर्दू साहित्य मे गंवई यथार्थ है भी नहीं)। भारतीय साहित्य में पहली बार मुंबई जैसे बड़े महानगर की गरीब बस्तियों की कहानी कहनी शुरू की जिसे बाद मे (बॉम्बे नोयर कहा गया। प्रेमचंद ने उसे ऐसे ढंग से लिखा जिसे उन्होंने स्वयं आदर्शवादी यथार्थ कहा। उन्होंने भारत की किसानी सभ्यता पर लिखा लेकिन मंटो ने अति यथार्थवादी ढंग से उनके बारे में लिखा है जिन्हें हम मुंबई का अवांछित समाज कहते हैं।

इस तरह के विरोध पर अध्ययन का रेखांकन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि प्रेमचंद और मंटो में कुछ चीजें साझा भी थीं। मंटो के काफी पहले से उर्दू साहित्य में लोकप्रिय था यह कथाक्र्म। ‘उमराव जान अदा’ वेश्याओं के जीवन के अंधेरे पन्नों को उजागर करता था। इसके बहुत पहले प्रेमचंद का पहला उपन्यास (बाज़ार ए हुस्न) पहले उर्दू में फिर हिंदी में एक नए नाम ‘सेवा सदन’ से प्रकाशित हुआ। वेश्याओं को शहरी आबादी के बीच में स्थान देना सर्वथा उचित नहीं है, इस बारे में सिटी काउंसलर्स के बीच एक लंबा विवाद चला था जिसके समर्थन में प्रेमचंद ने यह बताया कि अगर घरेलू आवासों के बीच में वे वैसे ही रहेंगी तो एक साधारण औरत किन्हीं परिस्थितियों में रसिया बनने की ओर प्रवृत्त हो सकती है। उनका जो आदशोन्मुख यथार्थ था उसके हिसाब से पटरी से उतरी हर औरत नए सिरे से मुक्त हो सकती है अगर वह निस्वार्थ सेवा का मार्ग चुन सके। एक ही विषय पर समाज के एक तबके के लोगों पर अलग-अलग ढंग से लिखने का एक अच्छा उदाहरण प्रेमचंद और मंटो का वेश्या-चित्रण है।

मंटो की तरह प्रेमचंद ने शुरुआती दौर में ही मुंबई की हिंदी फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया था और 1934 से लेकर अप्रैल 1935 तक वे वहीं रहे थे। उसके बाद वहां की अश्लीलता और क्रूर व्यावसायिकता से ऊब कर वहां से चले गए। इसके दूसरी तरफ मंटो मुंबई कुछ ही साल बाद आए 1942 में और 1948 में अपने पाकिस्तान-प्रस्थान के निर्णय के पहले तक वहां उन्होंने मुंबई में फिल्मी लेखक का एक चमचमाता जीवन भी देखा। मंटो मुंबई की रंगीन दुनिया में कितनी अच्छी तरह से रंग गए थे, इसका एक उदाहरण है उनकी अपनी ही स्मृतिवल्लरी, ‘मीना बाज़ार’ जो उन्होंने बहुत उत्साह से लिखी थी। अश्क ने बहुत मजे मजे में इस वाकये का बयान किया है जिसमें मंटो ने ग़ालिब की कुछ ग़ज़लें मुखर्जी को सुनाई और अश्क ने महादेवी वर्मा की कविताएं जो उस समय छायावादी कविता का सितारा थी। औचक ही बंगाली निर्देशक ने एक बड़ी गर्वोक्ति दे दी कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बड़ा लेखक हिन्दी या उर्दू में न हुआ है, न होगा!

उर्दू लेखक कृश्नचन्दर मंटो से दो साल छोटे थे। उनके बाद दो दशक वे और जिए। उनका कथालेखन का वृत्त मंटो के सामानांतर ही खींचा जा सकता है। वे भी जल्दी ही प्रगतिशील आन्दोलन से जुड़ गए। लेकिन मंटो की तरह वे प्रगतिशील ताम – झाम से विलग नहीं हो गए और उन्होंने मंटो को पीछे धकेलने के लिए कुछ चालें भी चली। जैसे अली सरदार जाफरी खुद एक मोहरा थे। इसके आलावा मंटो की तरह वे भी हिन्दी फ़िल्मों के लिए लिखते रहे और उन्होंने विभाजन-विषयक बहुत सारी कहानियाँ लिखी। कम से कम उनका ‘पेशावर एक्सप्रेस’ मंटो की महत्वपूर्ण रचना ‘टोबा टेक सिंह’ के समानान्तर रखा जा सकता है। मंटो की कहानी केंद्र में रखती है भारत और पाकिस्तान के बीच पागलो के बँटवारे की समस्या को। कृश्नचन्दर की कहानी में उनका नायक खुद ट्रेन है।वह ट्रेन, जो पेशावर से बॉम्बे तक के रक्त रंजित सफर में इधर से उधर किये गए थे। इस कहानी में हत्यारे और जिनकी हत्या होती है वे, पाकिस्तान और भारत के सीमावर्ती प्रान्त में आकर अपनी जगह बदल लेते हैं। “अटारी पहुँचते ही हिन्दू शरणार्थियों ने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम लाशें बिछी हैं और उनका दिल बाग़-बाग़ हो गया”। अब हम स्वतंत्र भारत की सीमा तक पहुँच गए थे, वरना हम ऐसी जादू-भरी दृश्यावली देखते कैसे, और जब हम अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे, सिखों की जय जयकार धरती और आकाश एक करते जान पड़े।

मंटो की जो प्रसिद्धि विभाजन के एक उत्कृष्ट विवरणकार के रूप में है, वह उनके समकालीन हिन्दी लेखकों के समानान्तर भी रखकर देखी जा सकती है। यशपाल (१९०३- १९७६) ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में जुटे हुए नवयुवक थे। उन्हें जेल भी हुई (१९३२ से १९३८ तक) और जब वे छूटे जेल से तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा और लेखन की ओर मुड़ गए।उनकी कालजई कृति, दो खंडों में लिखा उपन्यास है ‘झूठा सच’। इसमें विभाजन के कुछ महीने पूर्व की दास्तान है। मई १९४७ में लाहौर के शाह अलामी दरवाज़ा की गली – बिरादरी फोकस में लायी गई है और वहाँ बहुत सारे हिन्दू किरदार दिखाए गए हैं कि कैसे अलग – अलग ढंग से उन्होंने दुर्गतियाँ झेलीं और भारत के लुधियाना, दिल्ली और लखनऊ इलाक़ों में किसी – किसी तरह विस्थापित किये गए। उसके बाद उनके कटे – फटे जीवन के धागा का सूत्र उठाकर एक साथ किया जाता है।और ये बताया जाता है की ये भारतवर्ष उनका देश भले ही हो, पर उनका वतन नहीं। यह जो उपन्यास है, वो अपने वृत्तांत और अपनी कथावस्तु में महाकाव्यात्मक है क्योंकि सारी घटनाएं समय और स्थान में अच्छी तरह जनाई गयी हैं और बिना किसी आलंकारिक्ता के एक ठन्डे सुर में बयान कर दी गयी हैं, जिससे कि सत्य की भयावता और भी उजागर होती है। इन सारी दृष्टियों से विभाजन पर केंद्रित यशपाल का यह पूरा उपन्यास मंटो के नाटकीय आवेग से भरी कहानियों का विपक्षी दिखाई देता है। जिस तरह के ठन्डे सुर में बलात्कार जैसी स्थिति का बयान मंटो और यशपाल दोनों करते हैं, वो इतनी गहन है कि एक दृश्य में एक अनजान औरत को झोंपड़ी के अंदर लेकर बलात्कृत करते हुए ये दिखाया गया है कि कैसे उसकी पत्नी दरवाज़े के ठीक सामने बैठी उसे गालियों से बेहाल किये जा रही है।

मोहन राकेश मंटो की तरह जल्दी गुज़र गए। उन्हें सिर्फ विभाजन कथावस्तु का लेखक नहीं माना जाता (क्योंकि उनके उपन्यास,कहानियाँ और नाटक क्लासिकल और समकालीन भारत की बहुत सारी कथावस्तुओं पर केंद्रित हैं), फिर भी उनके पास एक कहानी तो है ही जो अपने समय की लिखी गयी इस विषय की सारी कहानियों से बेहतर है।उसका नाम है “मलबे का मालिक”। सिर्फ एक दिन का वृतान्त यह देती है जिसमे घानीमियाँ नाम के एक बुज़ुर्ग मुसलमान लाहौर से अमृतसर आते हैं, जहाँ वे साढ़े सात साल पहले रहते थे। बँटवारे के दौरान, घानी लाहौर में थे जब उनका बेटा, बहू और पोता उनके घर में मार डाले गए थे, और यह घटना इसी गली में घटी थी। आज लौट कर अपने पुराने घर को हसरत-भरी निगाह से देखते हैं घानी, मगर अब तो वह एक मलबे के ढेर-सा बचा है। ये देखने के बाद धीरे-धीरे जब वो गली से बाहर जा रहे हैं तो एक परिचित व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है जो काफी हट्टा-कट्ठा है। रक्का पहलवान नाम है उसका। वह उसे रोक कर उससे पूछना चाहता है कि ये सब हुआ कैसे और उनकी आपसी बातचीत का दृश्य देखते हुए सभी पड़ोसी अपनी सांस रोक कर अपनी – अपनी खिड़की बंद कर लेते है।बुजुर्ग घानी पहले की तरह के स्नेह से रक्का से बात करते हैं और रक्का को आशीर्वाद देते हैं जैसे कोई बुजुर्ग देता है। उसके बाद लाहौर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि रक्का ही था जिसने उनके पूरे परिवार की हत्या की थी। इस गली में सब कुछ शान्त है। सिर्फ एक कुत्ता आता है और पत्थर के मलबे के ऊपर बैठ जाता है। जैसा कि होता है, करीब २० साल पहले मुझे इन दोनों कहानियों- “टोबा टेक सिंह” और “मलबे का मालिक” के अनुवाद का मौका मिला था, वह भी किसी एक ही कथा संचयन के लिए और तब से अब तक मैं ये तय ही नहीं कर पाया कि मुझे कौन-सी कहानी बेहतर लगी।

मैं ये जो विवरण दे रहा हूँ, इसी कथानक पर लिखे गए दूसरे कथाकारों का, वो इसलिए कि मंटो का जो अपना कद है वो इनके आलोक में और भी प्रखर हो और उनकी साहित्यिक विरासत, लिखने का उनका ढंग, उनकी दृष्टि और प्रखर होकर सामने आये। मैंने और भी लेखक पढ़े हैं और इस कथानक के आस – पास लिखे गए अन्य लेखकों की कृत्तियाँ पढ़कर हम मंटो को और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और उन्हें भी। मंटो के पसन्दीदा शायर ग़ालिब थे और उनका एक मक्ता है जिसमें वो कहते हैं:

रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो ग़ालिब

कहते है अगले ज़माने में कोई मीर भी था।

यह ग़ालिब का यह शेर, मीर का कद बड़ा करता है। क्योंकि ग़ालिब उनको मान्यता देते हैं मगर उससे ग़ालिब का कद भी बड़ा ही होता है। इसके आलावा ये जो दो बड़े कथालेखक हैं, मंटो और ईश्वर या मंटो और उनका ख़ुदा, उनके अलावा भी कई कहानी लेखक हैं जो उनके समानान्तर पढ़े जाने चाहिए। इससे मंटो का कद और बढ़ेगा।

III. मंटो, विभाजन और पाकिस्तान-

जैसे मंटो अपने पात्रों की जीवन-गाथा को अचानक एक मोड़ दे देते हैं, ईश्वर ने भी मंटो के जीवन को एक बड़ा मोड़ दे दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें मंटो का जीवन दो हिस्सों में फट गया और इस विभाजन से उनके भीतर जो विरोधाभास था, वह भी स्पष्ट हो गया। सिर्फ ‘ टोबा टेक सिंह’ में ही नहीं, उन्होंने जो भी इस विषय पर लिखा है, वहां उन्होंने साम्प्रदायिक मापदण्डों पर देश के विभाजन को पागलपन करार किया है। और फिर भी जब पाकिस्तान बन ही गया तो ख़ुद वे यह पागलपन कर गुज़रे। दिल-दिमाग से वे पाकिस्तान के खिलाफ़ थे मगर उनके पावों ने उसी का चुनाव किया। जो कारण इन्होंने इस बड़े निर्णय के दिये वे पर्याप्त नहीं थे और इतना ज़्यादा ताम-झाम से उन्होंने सफाई इसकी दी कि स्पष्ट हो गया, छुपाने यत्न किया जा रहा है ।

अपने प्रिय मित्र, अभिनेता अशोक कुमार के बारे में एक आलेख लिखते हुए एक अनुच्छेद में अशोक कुमार की बात बताई कि कैसे दोनों एक मुस्लिम बारात में शामिल होने गए थे जहां वे अशोक कुमार से ज़्यादा ही डर गये। दूसरे ही अनुच्छेद में उन्होंने अपने साथी पटकथा लेखक नजीर अजमेरी की ऐसी भरपूर आलोचना की कि उन्होंने मंटो के बारे में अपने फिल्म कंपनी के दूसरे सदस्यों से जाकर शिकायत कर दी। और उसके बाद अचानक उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब बस भारत में रहने का कोई उपाय नहीं है, आगे रास्ता नहीं मिलेगा। उसके बाद तुरन्त वे पतली गली से पाकिस्तान पहुंच गये। अगर यह कथा एक कहानी होती तो अपर्याप्त या अबूझ ही रह जाती! हालांकि यह बात सच है कि इन्हीं परिस्थितियों में मंटो ने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय ले लिया, पर क्यों – इसे सफाई से ज्यादा बच निकलने का एक बेबूझ रास्ता ही माना जाना चाहिए ।

पाकिस्तान जाने का मंटो का निर्णय और भी ज्यादा आश्चर्यजनक इसलिए है कि उन्होंने पूरी सफाई से बिना किसी पूर्वग्रह के अपने मत व्यक्त किए जब भी हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर बात हुई और उनके हर मत से यही प्रमाणित होता है कि वे मुस्लिमों के पक्ष में नहीं थे। इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने मुस्लिमों की तरफ से सोचकर यह बात कही है । इसका एक उदाहरण है कि उनकी कहानी में जब मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की बातचीत हो रही है तो मुख्तार के यह कहने पर कि तुम शादी करने से पहले मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, शारदा चुपचाप रहती है, फिर कहती है कि तुम हिंदू क्यों नहीं बन जाते। मुख्तार हंसता है और कहता है कि तुम ही को मुसलमान बनना चाहिए क्योंकि कुछ भी कहो, इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद वह उससे यह कहता है कि तुम्हारा यह कैसा धर्म है जिसमें गोमूत्र पीते हैं, मूर्ति-पूजा करते हैं! अपने-आप में यह सब ठीक हो सकता है लेकिन इस्लाम के मुकाबले में कुछ नहीं है। यह सुनकर वह पीली पड़ जाती है, बिस्तर के बाहर कूद जाती है और कहती है “जाओ, चले जाओ ठीक है हमारा हिन्दू धर्म बहुत बुरा है और तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो।“ उसके बाद शारदा अपने को कमरे में बंद कर लेती है। और मंटो लिखते हैं कि “इस्लाम को सीने से लगाए मुख्तार चला गया।“

विडंबनाकीलित ऐसी धारदार पंक्ति का लेखक इस्लाम को सीने से लगाए तो पाकिस्तान जा नहीं सकता था। चाहे जो भी आघात या अज्ञात कारण उनको यहां से ले जाने में सहायक हो, ले-दे कर मंटो को यह निष्कासन आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ा। इस विस्थापन का सीधा असर यह हुआ कि मंटो ने फ़िल्मी दुनिया में पटकथा लेखन की नौकरी खो दी। अपने दोस्तों और सहकर्मियों का साथ भी छूट गया और साथ ही आमदनी का ज़रिया भी । इन विषम परिस्थितियों में मंटो के “लेखन की रफ़्तार ज़रूर बढ़ गई परंतु तरकीब बिखर गई”। पैसा एडवांस में प्राप्त कर वह मात्र लिखने की ज़िम्मेवारी पूरी करने लगे और कई बार सिर्फ़ एक शराब की बोतल ख़रीदने के लिए ही। देखते ही देखते मंटो मानसिक असंतुलन के शिकार हो गए और अपने लिखने के ढंग में एक अजीब सी नक़ली वाहवाही, स्वनिर्देशित विडंबना और स्वयं से घृणा दर्शाने लगे।

“मैं कहानियाँ लिखता हूँ क्योंकि एक शराबी की तरह इसका नशा चढ़ गया है मुझ पर ..…

और मैं क्या ख़ाक कहानियाँ लिखता हूँ ; कहानियाँ मुझे लिखती हैं…..(जब मैं कुछ नहीं लिख पाता) मैं ख़ुद को निचुड़ा और हारा-थका सा महसूस करता और जाकर किसी बाँझ औरत की तरह लेट रहता हूँ …..

ख़ासकर तब बहुत चिढ़ा हुआ महसूस करता हूँ जब अलिखित कहानी के पैसे पहले ही लिए जा चुके हैं ….. (उसके बाद जब लिखना शुरू करता हूँ ) जेब गर्म होती है और दिमाग़ ख़ाली। इस निगाह से देखिए तो मैं कहानीकार नहीं, ख़ुद अपना जेबकतरा होअपनी जेब काटकर आपको सुपुर्द करने वाला मुझ से बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कौन होगा !”

यह निश्चित ही श्रेष्ठ लेखन है, और हम कामना ही कर सकते हैं कि ऐसा लेखन और भी विपुल होकर मिलता! यह सच्चाई से दूर और ग़लत सोच होगी अगर हम कहें कि यदि मंटो पाकिस्तान नहीं गए होते और ज़्यादा दिन जीवित रहते तो बेहतर लिखते। मगर यह भी मानना होगा कि अपने विस्थापन से मंटो निराश थे, मूल तौर पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में रहना उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका था। मंटो की जीवनी लिखने वाले सबसे प्रशंसनीय लेखक लेज़्ली फ्लेमिंग ने कहा है “पाकिस्तान मंटो के लिए दूध और शहद की नदियों वाला मुल्क नहीं साबित हुआ।“

पाकिस्तान से उनका मोहभंग विस्थापितों के उस बखान से अयाँ होता है जहां वे पाकिस्तान इसलिए जाते हैं कि नए अवसर, पैसे कमाने में उनकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए शहीद साज़ नाम की उनकी कहानी (जिसका मतलब ही है शहीद बनाने वाला।) जिसमें धर्म के नाम पर शहादत को भी भुला देता है पाकिस्तान जाने वाला एक आदमी। नए सृजित देश के प्रति धार्मिक शहादत को भी कह सुनाता है। एक अधतन आंकलन में मंटो का बखान किसी ने पाकिस्तान के मसीहा के रूप में किया है। ऐसा मसीहा जिसने पहले से ही देख लिया था की एक राज्य और खुले समाज के रूप में पाकिस्तान कैसा ध्वस्त होने वाला है। शायद वे स्वयं ही एक तरह से पाकिस्तान के नाम पर शहीद हो गए। जैसे कि उन की प्रसिद्ध रचना टोबा टेकसिंह में पागल नायक भारत और पाकिस्तान के बीच एक उजाड़ में, जो किसी की भी ज़मीन नहीं है, उस उजाड़ में न यहाँ का रहता है, न वहाँ का। भगवान ने मंटो की जो गाथा लिखी थी, यह उसका अंत था। और यह कहा जा सकता है कि रचनात्मक स्तर पर ईश्वर ने इस तरह का एक नाटकीय अंत मंटो से ही चुराया था.

हरीश त्रिवेदी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और संस्कृत लेकर बी. ए. किया, वहीं से अंग्रेजी में एम. ए., और वहीं पढ़ाने लगे. फिर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाया, ब्रिटेन से वर्जिनिया वुल्फ पर पीएच. डी. की, और सेवा-निवृत्ति तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे. इस बीच शिकागो, लन्दन, और कई और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे, लगभग तीस देशों में भाषण दिए और घूमे-घामे, और एकाधिक देशी-विदेशी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे या हैं. अंग्रेज़ी साहित्य, भारतीय साहित्य, तुलनात्मक साहित्य, विश्व साहित्य और अनुवाद शास्त्र पर उनके लेख और पुस्तकें देश-विदेश में छपते रहे हैं. हिंदी में भी लगभग बीस लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं. और एक सम्पादित पुस्तक भी आई है “अब्दुर रहीम खानखाना” पर. (वाणी, 2019).