:: मृदुला गर्ग

कुछ समय पहले मैं एंजला कार्टेर का उपन्यास “वाइज़ चिल्ड्रन” पढ़ रही थी। शेक्सपीयर की कौमुदी तर्ज पर लिखा उपन्यास गहरी विदूषकीय दृष्टि से सम्पन्न है, जिसकी अन्तर्धारा, आप जानते हैं, बेहद त्रासद रहती है। दो बूढ़ी, जुड़वां बहनें, अपनी आत्मकथा कहती हैं। एक से एक दुखद घटना का ज़िक्र करती हैं, फिर कहती हैं, पर वह त्रासदी नहीं है। ऐसे-ऐसे हमारा दिल बेवफ़ा प्रेमियों ने तोड़ा…पर वह त्रासदी नहीं है। शादी के मंडप पर पहुँचकर लौटना पड़ा…पर वह त्रासदी नहीं है। बचपन ग़रीबी में गुज़रा, पहनने को मात्र चड्ढी, खाने को दलिया …पर वह त्रासदी नहीं है। काम की तलाश में दिन-रात भटके, जो भदेस से भदेस काम मिला, किया…पर वह त्रासदी नहीं है। सफ़लता के शिखर पर पहुँचकर एकदम खड्ड में गिरे…पर वह त्रासदी नहीं है। जमा-पूंजी, ज़मीन जायदाद जल कर राख़ हुई …पर वह त्रासदी नहीं है। फिर त्रासदी क्या है? त्रासदी है, जवान बच्चे की असामयिक मौत ! सिर्फ़ वही त्रासदी है। वही। बच्चा अपना जाया हो या गोद लिया हुआ।

पश्चिमी उपन्यास का हवाला मैने जानबूझकर दिया है। इसलिए कि आज पश्चिम में माँ के प्रति द्वेष, साहित्य की एक प्रमुख अन्तर्धारा बन चुकी है। ख़ासकर औरतों के लिखे उपन्यासों की। माँ की उपेक्षा, बेरुख़ी,प्रतिकूलता दुख देती है…पर वह त्रासदी नहीं है। त्रासदी का स्रोत है, वंशज को खोना, बेटा हो या बेटी।

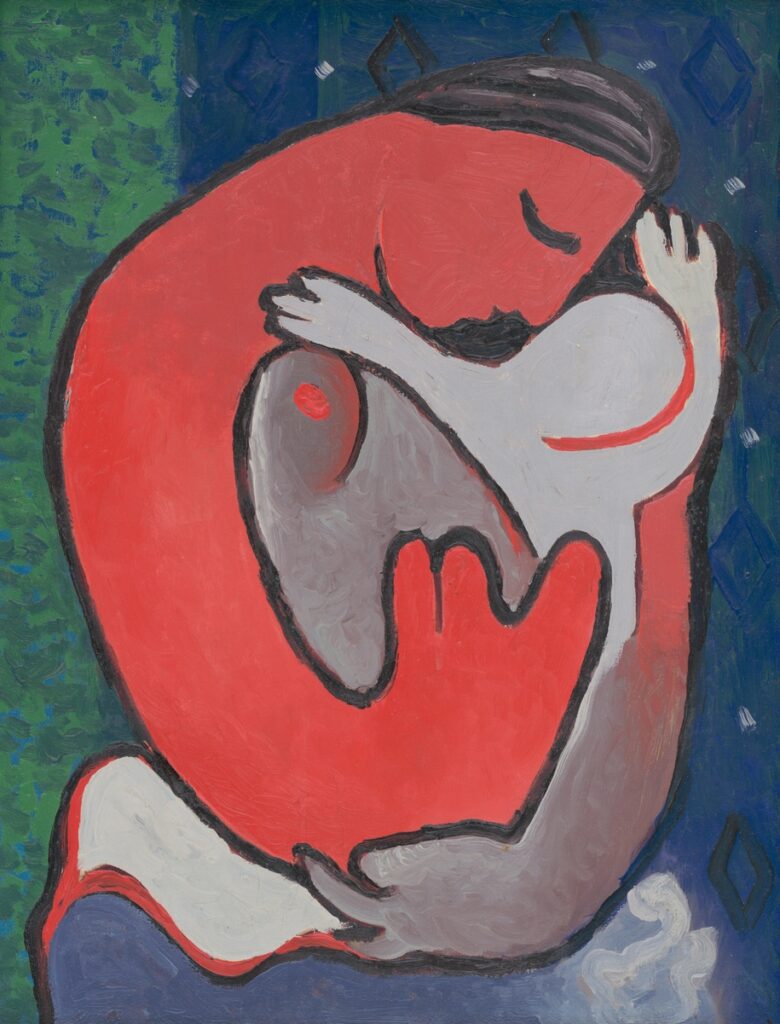

माँ को महापात्र मानने वाले हिन्दुस्तान में तो यह सच है ही,माँ को नकारने की कोशिश में लगे पश्चिमी देशों में भी है। सवाल उठता है, फिर हम बच्चे चाहते क्यों हैं? न हो तो दुख; तृषित शून्य का! हो तो दुख,चिंता,आशंका,भय का। न रहे तो दुख,जीवित मृत्यु की यंत्रना का। फिर भी हम बच्चे चाहते हैं। हर देशकाल में चाहते रहे हैं। मातृत्व की चाहत,जो असंख्य दुखों को आमंत्रित करने को तत्पर रहती है, युगों से रहती आई है। सिर्फ़ नामांकित बीस सदियों से नहीं, उससे पहले की अनलिखित सदियों से।

क्या जो स्त्री का अतीत रहा है, उसका भविष्य भी रहेगा? आप कहेंगे,बिल्कुल नहीं, तुम नाहक भावुक हो रही हो; एंजेला कार्टर भी हैं, क़रीब क़रीब सभी लेखिकाएं होती हैं। मातृत्व का ज़िक्र छिड़ते ही, पूरा का पूरा साहित्य,मस्तिष्क के बजाय गर्भाशय से प्रचालित हो उठता है। जिनके गर्भाशय नहीं है, उनका साहित्य भी,बल्कि उनसे ज़्यादा, जिनके है! मुझे लगता है, मनोविभाजन तक पहुँचा असली द्वैत, मन–मस्तिष्क या शरीर और आत्मा के बीच नहीं,प्रज्ञा और गर्भाशय के बीच है।

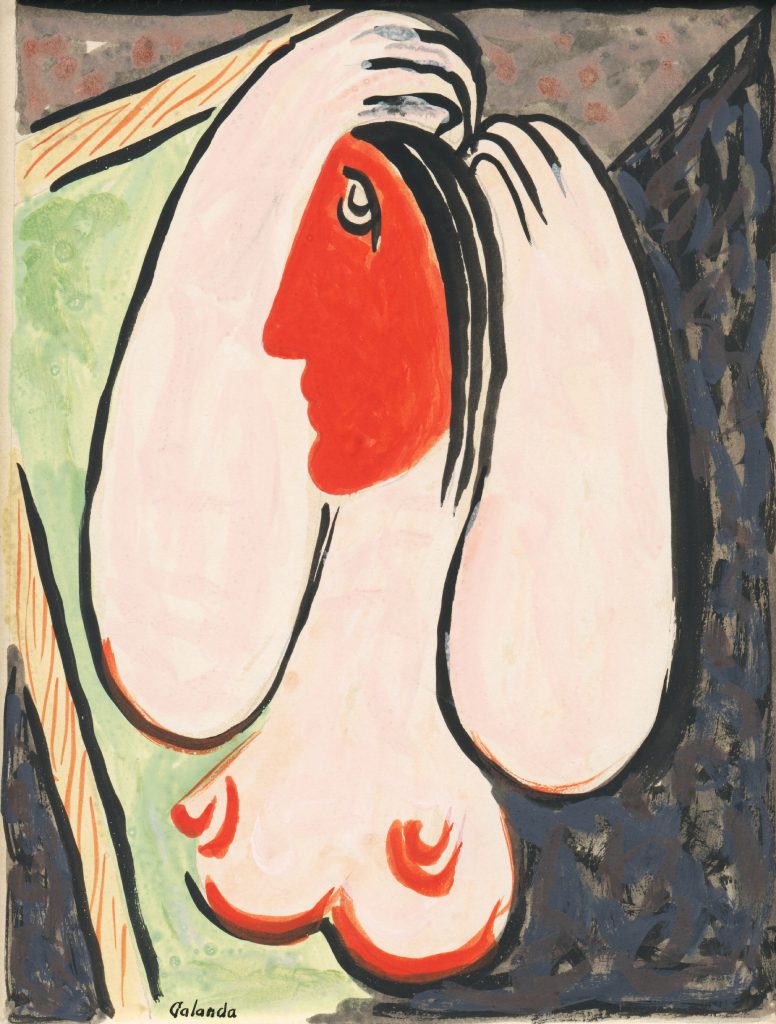

धरती में जड़ें जमाने को लालायित गर्भाशय हमें नीचे धकेलता है तो हवा में पर मारने को आकुल प्रज्ञा,ऊपर खींचती है। प्रज्ञा की मारी औरत प्रेम और सेक्स के द्वैत को बख़ूबी झेल जाती है। देह और मन को अलग अलग खुश कर लेती है। व्यवहारिक और रचनात्मक जीवन के मनोविभाजन को भी साध लेती है; पर इसका क्या करे, गर्भ के इस आतंक का, जो मन- देह-मस्तिष्क सबको नकार कर, ऐसे वायवीय युटोपिया में जीने पर बाध्य करता है, जहाँ आप स्व के घेरे से बाहर होते हैं। अब जब गर्भ को स्वेच्छा से साधा जा सकता है,क्या उम्मीद की जा सकती है कि, एक दिन, औरत, अपनी इच्छित क़ैद से निकल कर फ़ुर्र हो जाएगी? शायद! उम्मीद पर मुस्तकबिल क़ायम है।

अब तक आप इतना तो समझ ही गये होंगे कि मातृत्व पर लेख लिखना कितना दृष्कर काम है। उपन्यास लिखने से ज़्यादा। लीजिए अपना खंडन खुद कर दिया। “कठगुलाब” उपन्यास लिखा था तो पात्रों ने मातृत्व के अनेक पक्ष खोले थे। उनके जीवन ग्राफ़ के माध्यम से खंडित, अतृप्त, कलुषित, सब पक्ष स्वतः स्फ़ूर्त खुले थे।वहाँ खंडन मंडन की ही नहीं, स्वयं अपना विखंडन करने की छूट थी। लेख में ये तमाम विरोधाभासी आयाम मुझे ख़ुद खोलने होंगे।

मातृत्व के अनेक आयाम ही नहीं हैं, हर आयाम अनेक पुर्वग्रहों से जुड़ा हुआ है।

ज़्यादातर पूर्वग्रह मातृत्व को महिमा मंडित करते हैं, युगों से करते आए हैं, पर बीसवीं सदी में जब उग्र नारीवाद ने जन्म लिया, विशेषकर फ़्रांस में तो मातृत्व को औरत की पाँव की बेड़ी बतलाया और एक विपरीत पुर्वग्रह को जन्म दिया। गर्भपात के अधिकार को कुछ हद तक नारी स्वतंत्रता का पर्याय बना दिया गया।

विदम्बना देखिए कि लड़ाई छिड़ी पश्चिम में और गर्भपात का निर्बाध अधिकार मिल गया हिन्दुस्तानी औरत को। न सत्ता, न आर्थिक सम्पन्नता, न निर्णय लेने की संस्क्रृति, न शक्ति; बस गर्भ रहे तो छूट है कि चाहो तो गिरा दो।

ज़ाहिर है इस ग़ैर मौजू माहौल में, कानूनी हक़ का जो हश्र हो सकता था, वही हुआ। भ्रूण में मादा की हत्या का बहाना मिल गया। जिन जो बोतल से निकला तो वापस घुसेड़ना मुश्किल था। कानून पर कानून बनते चले गए और लापरवाही से तोड़े जाते गए।

उन्हीं दिनों मैंने एक प्रगतिशील लेखक से कहा था, चूंकि परिवार नियोजन के लिए गर्भपात का इस्तेमाल, स्त्री के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए स्त्री विरोधी है। याद रखिए, बतौर परिवार नियोजन। उनकी प्रतिक्रिया थी, भारतीय स्त्रियाँ बेवकूफ़ होती हैं, क्योंकि फ़्रान्सीसी औरतें तो गर्भपात का अधिकार पाने के लिए सड़कों पर निकल आई है! तभी फ़्रान्स से लौटे थे। बेचारे कैसे जानते कि कुल 10 साल बाद, फ़्रान्सीसी औरतें जब दुबारा नारीवादी आंदोलन की अगुवाई करेंगी तो मातृत्व को व्यापक संदर्भ दे, पोषक तत्व के रूप में मान्यता देंगी; उसे स्त्री का सहजात गुण बतलाएंगी। तब वह गर्भ गिराने का ही नहीं, बिला विवाह ही नहीं, बिला पुरुष संसर्ग भी, गर्भ धारण का अधिकार मांगेगी।

मूल बात तो ख़ैर अब तक क्लीशे बन चुकी है। यह निर्विवाद सत्य है कि अपने गर्भ में रख कर, एकदम सीधे, प्रत्यक्ष तरीके से बच्चा प्राप्त करने की नैसर्गिक सामर्थ्य केवल स्त्री को प्राप्त है, पुरुष को नहीं। सवाल यह है कि इसे सामर्थ्य कहा जाए कि असमर्थता? युगों तक स्त्री के पास बच्चा पैदा करने और उसे दूध पिला कर जीवित रखने की सामर्थ्य तो थी, पर उस सामर्थ्य पर अधिकार नहीं था।

एक तो, न चाहते हुए भी पुरुष के संसर्ग मात्र से गर्भ रह सकता था। दूसरे, स्त्री के लिए सम्भोग का आहलाद हमेशा, अनचाहे गर्भधारण की आशंका से आक्रान्त रहता था। इसीलिए पुरुष ने ख़ूब चुन कर केवल उसी मातृत्व को महिमा मंडित किया होगा, जो उसके संरक्षण में, उससे विवाह के बाद प्राप्त हो। बिला विवाह, उत्कट से उत्कट प्रेम की परिणिति स्वरूप प्राप्त मातृत्व को कलुषित घोषित कर दिया गया। यानी महिमा माँ बनने में नहीं, एक पुरुष को विधिवत पिता बनाने में थी। वरना, स्त्री चाहती तो बच्चा होने पर पिता का नाम भी न बतलाती या जिसका चाहे बतला देती। ऐसी निरंकुश सामर्थ्य जिस सत्ता को जन्म देती, उससे बचने का पुरुष के पास एक ही रास्ता था। उस सामर्थ्य को अपने प्रभुत्व व संरक्षण मंल ले ले। उसके बिना, स्त्री माँ बनने से डरे। माँ बननने से डरेगी तो सम्भोग से डरेगी, प्रेम करने से डरेगी, अपनी प्रकृति से डरेगी। डरी नहीं कि उस आह्लाद को नकारने लगेगी, जो प्रेम, वासना, सम्भोग और शिशु प्राप्ति, चारों में प्राप्त है, निहित है, केवल शिशु प्राप्ति में नहीं।

धीरे-धीरे माँ बनने की सहज इच्छा को, औरत ने चादर, बुर्के, नक़ाब या घूंघट की तरह अपने अस्तित्व पर औढ़ लिया। शिशु जन्म नैसर्गिक न रह कर सामाजिक कर्म बन गया, पहरेदारी पर पुरुष सत्ता बैठ गई। स्त्री की सम्पूरणता, श्रेष्ठता, सफलता, उसके अच्छी माँ बनने से आंकी जाने लगी। हज़ार अन्य उपलब्धियाँ होने पर भी, उन पर सम्मान मिलने पर भी, हर स्त्री के लिए “अच्छी माँ” होना अनिवार्य बना रहा।

आज बहुत कुछ बदल गया है। आज औरतें मज़े से गर्भपात करवा रही है, सेहत के लिए हानिकारक हो तो हो, अविवाहित माँ बन रही हैं और कृत्रिम साधनों से गर्भ धारण कर रही हैं, तब भी “अच्छी माँ” की परिभाषा में खास अंतर नहीं आया है। कितना मज़ेदार है कि इस परिभाषा को बनाये रखने में साहित्य और कला ने अहम भूमिका निभाई है। जीते जी माँ की चाहे जितनी उपेक्षा करो, मर जाने पर गौरवान्वित करके उस पर कविता-कहानी-उपन्यास ज़रूर लिखो, उसे प्रेरणा स्रोत बतलाओ,अपनी कृतियों को उसे समर्पित करो। पर यह जानने की कोशिश मत करो कि एक इंसान के नाते, वह कितनी तुम्हारी प्रेमिका जैसी थी, और कितनी अन्य माओं से भिन्न। जो स्त्रियाँ (माएं) अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के चक्कर में अप्रतिम रूप से सफल हुई थीं, उन्हें मानसिकक दुख और क्लेष झेलते दिखलाना भी पुरुष रचित साहित्य का महत् लक्ष्य था।

कला–साहित्य को क्या दोष दें! एक बार छवि जकड़ ले तो जीवन ही कहाँ बख्शता है!

सफल से सफल स्त्री को मैंने माहवारी बन्द होने के बाद की वय में, उस बच्चे के लिए ललकते देखा है, जो युवावस्था में,डंके को चोट पर उसे चाहिए नहीं था। इसी वय में बच्चों वाली स्त्रियाँ जब गठिया और जोड़ों के दर्द की शिकार होती हैं तो पाती हैं कि उनके बच्चे, जिन पर उन्हें बहुत नाज़ था, उन्हें बोझ समझ कर बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें पालने पोसने में अपनी प्रतिभा के उत्सर्ग को याद करके, वह वैसे ही तड़पती है जैसे उनकी सफल सहोदरा, बच्चे के लिए। काश बच्चे की खातिर सबकुछ छोड़ न दिया होता। तब कुछ आपना प्राप्य भी होता आज और तब …

उनसे बेहतर हालत तो उस औरत की होती है, जो बच्चे और नौकरी पेशा दोनों सम्भालने में रात-दिन अपराधबोध से ग्रस्त रहती हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा कहीं बच्चों की उपेक्षा तो नहीं करवा रही या बच्चों की देखभाल, पेशे में कमतरी तो नहीं ला रही! कम अज़ कम तनी रस्सी पर चलने का रोमांच तो मिलता है!

असली विदूषकीय विडम्बना यह है कि स्वयं प्रकृति भी स्त्री के विरुद्ध जाती नज़र आ रही है। गर्भ धारण न करने के लिए बाहरी उपकरण तो प्रयोग करने ही पड़े, हालांकि उसका इलाज एक मुश्त सर्जरी भी था, पुरुष करवाये या स्त्री। पर असल विद्रूप यह हुआ कि जैसे-जैसे स्त्री शिक्षित,पेशेवर और सबल होती गई, और गर्भ धारण टलता गया, उतना ही सफल स्वस्थ गर्भ धारण मुश्किल भी होता चला गया। जिस उम्र में गर्भ धारण सबसे सुगम और सफल होता है, वही उम्र अन्य काम करने की भी होती है तो गर्भवती होना टालना पड़ता है। तभी न तंज़ में गर्भाशय झिल्ली शोध रोग को, जो स्त्री को गर्भ धारण नहीं करने देता,गर्भाशय का प्रतिशोध कहा जाता है।

मेरे मन में सवाल उठता है कि क्या एक समय आएगा, जब स्त्री का गर्भाशय इतना कमज़ोर पड़ जाएगा और विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि स्त्री के बजाय पुरुष बच्चे को जन्म देने लगेंगे? अभी तक तो कृत्रिम गर्भ धारण के जितने उपाय विज्ञान ने खोजे हैं, सबसे ज़्यादा अमरीका में, उन सब में भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है तो स्त्री के ही गर्भाशय में! यानी पुरुष की बच्चे को जन्म देने की कोई योजना तत्काल नज़र नहीं आती!

भविष्य को छोड़ दें तो अपने मुल्क का आम सच यह है कि क़रीब क़रीब हर हिन्दुस्तानी औरत का असली माशूक,उसका बेटा होता है। माशूक वह बला है, जिसमें कोई ख़ामी नज़र नहीं आती, जिससे प्यार के बदले प्यार नहीं मांगा जाता, जो हाड़ मांस का हो कर भी अशरीरी होता है, जिसकी हर ख़ता माफ़ होती है, हर ज़ुल्म पोशीदा।

मुश्किल तब होती है जब जवान होने पर वह माशूक किसी और का आशिक बनने पर आमादा हो जाता है। उस हादसे से बचने के लिए हिन्दुस्तानी माएं क्या-क्या प्रपंच नहीं करतीं; तय शुदा विवाह उसी का हिस्सा है। पर उससे ज़्यादा है, बेटे को ऐसा बबुआ बनाए रखना कि वह पत्नी-प्रेयसी में भी माँ ढ़ूंढे और ताउम्र बच्चा बना रहे। माँ स्वरूपा प्रेयसी-पत्नी का यशोगान हमारे काव्य, साहित्य और सिनेमा में उतना ही होता आया है जितना इस भाव का,”मेरे पास माँ है!”

मन हो रहा है कि इस सबके बाद आपको एक अनोखी माँ का दर्दनाक क़िस्सा भी सुना दूँ, पर जाने दिजिए, उसे आप मेरी कई विधाओं के मेल से बनी क़िताब, “वे नायाब औरतें” में पढ़ लीजिएगा। न चाहे तो न पढ़िएगा। आख़िर क़िस्साए गर्भाशय और प्रज्ञा तो पूरा हुआ समझिए।

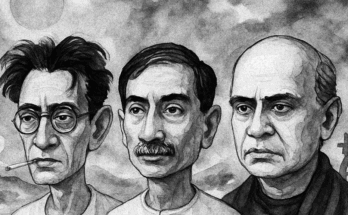

मृदुला गर्ग (जन्म:२५ अक्टूबर, १९३८)[1] कोलकाता में जन्मी, हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक हैं। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने २० से अधिक पुस्तकों की रचना की है। १९६० में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने ३ साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, ‘मैं और मैं’, कठगुलाब, ‘मिलजुल मन’ उनके चर्चित उपन्यास हैं…